この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

自社の知名度はなく商品競争力も無いので営業が大変。一部を除く中小企業全てに当てはまる状態でしょう。主な理由としてはブランド戦略が無いか有ってもうまくいっていないことが挙げられます。

ブランド化の取り組みを「予算が無いからできない」、「他に優先することがある」、「大手のようにはできない」の理由で、あるクライアント経営者に否定されたことがあります。このかたはブランディングに対する3つの間違った認識を持っていると言えます。

一つ目にブランド化活動は予算が無くても実行可能であること、二つ目に商品のブランド戦略の展開が将来の経営の助けになるかが分かっていないことです。そして、きわめつけにブランド戦略はヒトも予算も潤沢にある大手がやるものだという考え。

このスタンスはとても危険です。大手どころかブランド戦略を重要視する自社より小さな企業にも置いて行かれることになるでしょう。

カネもヒトも無い小さく弱い企業だからこそ尖ったブランドを持つことが大切です。

こちらの記事でも触れていますが、ブランド力を持つことは短所を隠し顧客を増やし稼げる環境をあなたに創り出してくれます。小さな事業経営に関わるかたならば、これらがどれだけ助けることになるかはご理解いただけると思います。

今回はヒトもカネもない中小企業や個人事業者へ向けたブランド力獲得の手順をご紹介いたします。どうぞお役立てください。

ここで学べる事

- ブランド力を創り出すための手順が理解できる。

ブランドを創るための手順

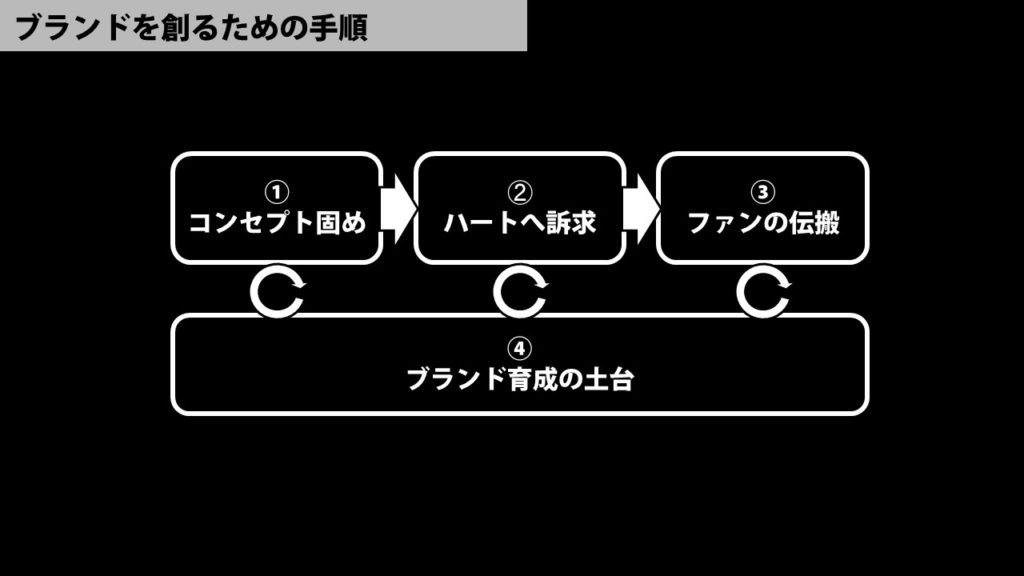

ブランドを創る流れを4つの手順で説明します。

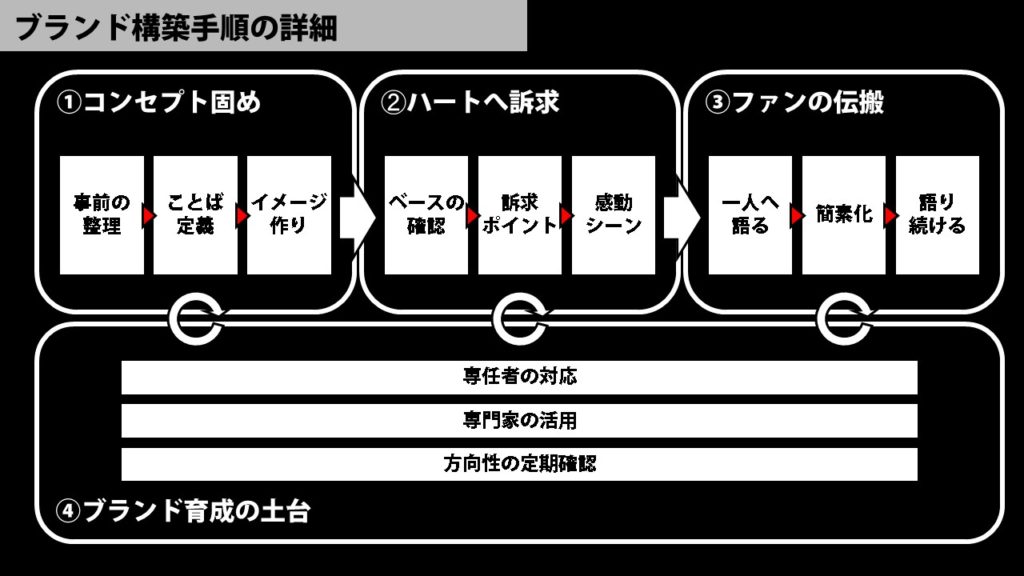

それぞれの関係性も合わせるとこちらのイメージになります。

時系列のステップが3つ。コンセプトイメージを創る。商品の訴求点をどう感性へ訴えるのかを考える。顧客対象の企業や個人へ支持を拡大していく。

4つ目の管理プロセスがで、各ステップを定期チェックで修正改善をします。

各手順の説明

それぞれの手順を細かく見ていきます。全体イメージをこちらに示しますので、こちらを見ながら各説明を見ていただけると理解がしやすくなると思います。

①はっきりとしたコンセプトイメージを創る。

事前の整理

ブランド化したい商品*が、これまでに人を感動させたシーンや内容を整理する。

*モノ、サービス、企業、個人のすべてを含めてここでは”商品”と表現します。

ことば定義

ブランドのアイデンティティを言葉で定義する。30字以内を目安にしましょう。

イメージ作り

ブランド名、ロゴ、イメージキャラクターなどを作る。

②機能や合理性だけでなく感性に訴える。

ベースの確認

商品の質で他社商品に比べて優っている点があることを確認する。中身のない商品のブランド化は難しい。

訴求ポイント

顧客ターゲットに伝えるべき商品の魅力を整理します。これらが弱い場合は強化するための方策を考えます。

<価値の確認>

商品そのものの質や機能による価値。

<希少性の確認>

自社の他からは入手することがどの程度困難か。

<独自性の確認>

唯一無二のオリジナリティがあるか。

<一番な点の確認>

No1をうたえる着眼点はあるか。感動シーン

商品を得た人が体感する感動シーンを想像し、そのイメージの顧客ターゲットへの伝え方を整理する。なお、基本的には低価格訴求はNGです。

③露出や口コミを増やしてファンを得ていく。

一人へ語る

顧客層でなく一人一人の顧客へ直接語り掛けるつもりで、訴求コピーや情報発信を行う。

簡素化

コンセプトがブレるような要素をそぎ落とす。伝えたいコトが際立つようにシンプル化する。

語り続ける

一貫したコンセプトとそれを得ることの感動を継続して伝え続ける。

④ブランド化の全体進行の土台を用意する。

専任者の対応

出来れば専門の部署を持つ。そうでなくともブランドを確立させるための専任者を設置する。

専門家の活用

社内の人材だけでは客観性が持てないことや専門能力で弱いなどの問題がある。外部専門家の有効活用でこれをカバーする。

ちなみに、社外専門家の能力を最大限活かすためには、事前の信頼構築と密なコミュニケーションを取れる協業体制を作ること、ブランディング活動への参画により専門家にも便益が発生することが重要です。その専門家が、対象となる会社や商品に魅力を感じていると更に貢献度は高まります。

方向性の定期確認

それぞれのステップに対して定期チェックを入れて適時軌道修正を行う。

<月次の確認>

③ファンの伝搬に対するチェックを入れる。商品への支持の増え方が想定より遅い場合は、伝える内容や伝え方を修正して試行する。

<四半期ごとの確認>

②ハートへ訴に対するチェックを入れる。伝え方と伝える内容の試行錯誤でうまく結果が出ない場合に、訴求ポイントやどんな着眼点で心に訴えかけるのかを再度検討し修正する。

<半年~年間の確認>

①コンセプトに対するチェックを入れる。このチェックポイントで想定したように支持が広がっていない場合は、出発点であるコンセプトを疑う。対象となる商品のコンセプトが正しいかどうかを再検討する。

いかがでしょうか。あなたの会社でも実行できることが浮かびませんか?

実際に自社でも取り組んでみよう!と言うことで、より細かな進め方やブランディング活動の推進について質問がありましたら、いつでもお問い合わせくださいね。

本章のまとめ

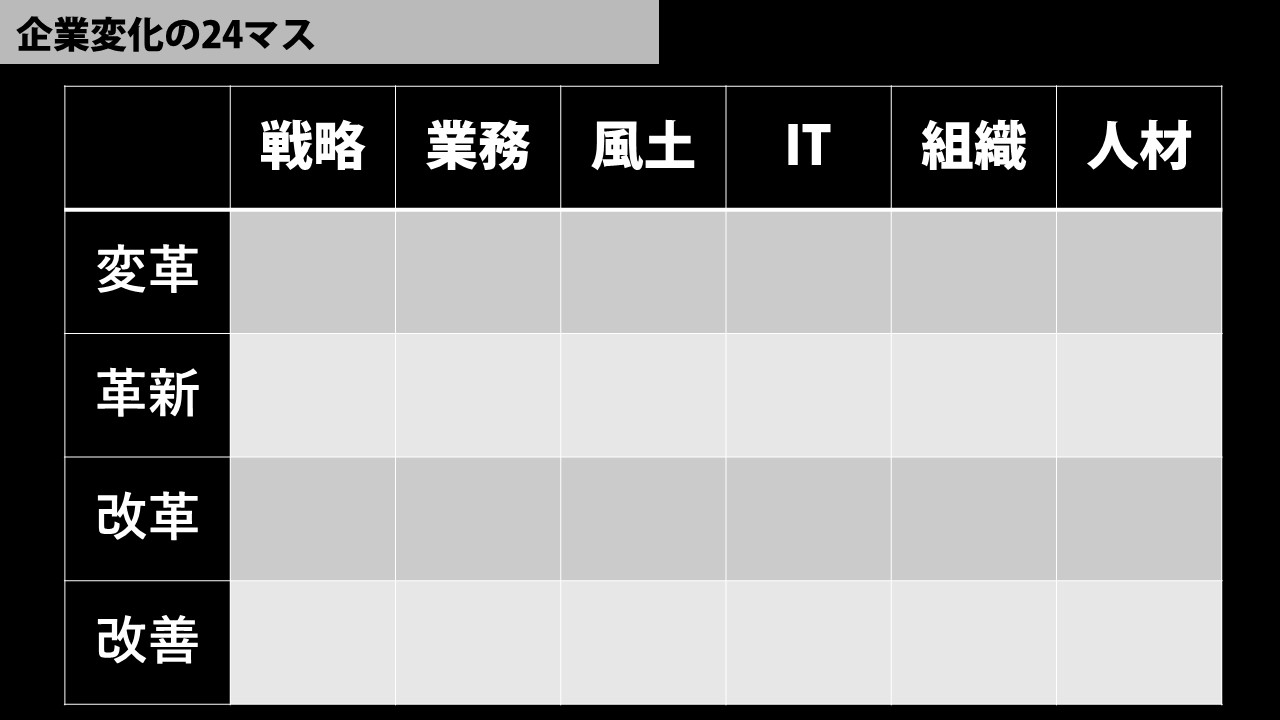

・環境変化に応じた企業変革の具体的プランが描けない企業は多い。

・まずは「 “変革”の24マス整理(変革のニジマス整理)」を行うことを提案する。

・6つの企業構成要素のそれぞれに対し4つの変化深度で状況を整理。

・24マスから会社の変化に重要と思うポイントを絞り込むことで変革プランが作りやすくなる。

おきがる経営相談

気軽にご相談ください。1時間程度のお話で必ず企業経営のヒントが出てきます。